ARTIGO I

OS MÉTODOS DE PESQUISA COMO LINGUAGEM SOCIAL (1)

RESEARCH METHODS AS SOCIAL LANGUAGES

Mary Jane P. Spink*

RESUMO

Considerando a pluralidade de posições

teóricas na psicologia social e seus reflexos na diversidade de

métodos que se fazem aí presentes, busca-se discutir duas

questões. A primeira focaliza a diversidade metodológica

propriamente dita e busca responder a pergunta: até que ponto a

diversidade teórica e metodológica na psicologia social

pode gerar tolerância e solidariedade?. Ou, na direção

inversa, até que ponto acirra conflitos de várias ordens,

levando ao entrincheiramento em posturas fundamentalistas e defesa de

posições identitárias com conseqüências

sociais variadas?. A segunda questão tem um teor mais epistemológico

e pretende delinear algumas possíveis contribuições

do construcionismo para a psicologia social, com ênfase em dois

dentre os muitos posicionamentos construcionistas sobre as questões

teóricas e metodológicas: a) no plano teórico, destaca,

como contribuição, a possibilidade de pensar os fenômenos

psicológicos para além da perspectiva mentalista de nossas

teorias tradicionais; b) no plano metodológico, discute a possibilidade

de pensar os métodos como linguagens sociais, invertendo assim

a discussão e tomando por foco os usos que são feitos de

métodos e dos resultados das pesquisas por eles norteados.

PALAVRAS-CHAVE:

Métodos de pesquisa; construcionismo; práticas

discursivas.

INTRODUÇÃO

Pretendo, nesta apresentação, abordar duas questões.

Primeiro, buscarei refletir sobre a pluralidade de posições

teóricas na psicologia social e seus reflexos na diversidade de

métodos que se fazem presentes nas pesquisas nessa disciplina.

Pergunto, mais especificamente, se essa diversidade é capaz de

gerar tolerância e solidariedade. Esse foco inicial na diversidade

advém do desafio de pensar as questões teóricas e

metodológicas da psicologia social.

Já a segunda questão tem um teor mais epistemológico, sendo resultado de outro desafio recente. Refiro-me à participação no simpósio sobre a construção do conhecimento em psicologia durante o XXVIII Congresso Interamericano de Psicologia, realizado em Santiago do Chile em julho de 2001. Posicionando-me no enquadre construcionista, procurei pontuar, naquela ocasião, as possíveis contribuições do construcionismo para a psicologia social.

SOBRE DIVERSIDADES E DIFERENÇAS:

A PSICOLOGIA COMO CAMPO CONCORRENCIAL

Inicio, portanto, com a questão da diversidade que se faz presente na psicologia social. Quando falamos em questões teóricas e metodológicas, de certo modo, acatamos, implicitamente, que o diálogo entre posições díspares é possível. Admite-se a diversidade, respeita-se a diferença, propõe-se o debate. Quem sabe esse otimismo diante da diversidade seja decorrente da aceitação, implícita ou explicita, que também na psicologia social vivemos o fim das metanarrativas – característica da sociedade globalizada tão freqüentemente mencionada pelos teóricos da pós- modernidade.

Ao falar de diversidade e diferenças, não pretendo arrolar exemplos característicos nesta disciplina. Pretendo apenas fazer algumas provocações no sentido de incentivar a reflexão sobre as implicações possíveis dessa diversidade. Até que ponto a diversidade teórica e metodológica na psicologia social pode gerar tolerância e solidariedade? Ou até que ponto acirra conflitos de várias ordens, levando ao entrincheiramento em posturas fundamentalistas e defesa de posições identitárias com conseqüências sociais várias? É claro que, ao dizer isso, estou pensando nos eventos recentes e na guerra ao terror promovida pelos aliados do norte que mascara, até certo ponto, diferenças de posição geradas por diferenças de crenças e posicionamentos no jogo econômico global. Na busca de sentido para os fatos atuais, a chamada “guerra ao terror” é solo fértil para reflexões sobre a convivência de posições díspares.

Mas, obviamente, não é sobre essa ordem

de sociabilidade que cabe falar aqui, embora queira pontuar que essas

ordens de fenômenos não são independentes. A convivência

possível com a diferença é problemática nas

relações entre povos, nações e religiões,

porém está presente também em casa, na rua e, por

que não, nos fóruns acadêmicos.

Já vivemos, na psicologia social, a era do método único.

Aquilo que chamamos de psicologia social norte-americana formatou-se a

partir do ideal do método experimental que definia, então,

o grau de cientificismo de cada disciplina.

Reações diversas – ao empobrecimento do estudo de fenômenos complexos em laboratório; ao menosprezo da imbricação do objeto de estudo da psicologia social com os de outras disciplinas e ao descompromisso político com a opressão – levaram ao delineamento de outras formas de fazer ciência: a psicologia social crítica, a psicologia política, a psicologia libertária, entre outras. Esses projetos buscaram outras alianças teóricas e metodológicas instaurando diferenças de outras ordens que se expressam em dicotomias variadas: a querela entre métodos qualitativo e quantitativo, por exemplo, ou entre o método regrado e a bricolagem.

Usei a palavra aliança para falar das condições de possibilidade desses movimentos de reação. De fato, olhando para dentro da disciplina, observa-se que a diversidade se expressa num fazer em redes que traduzem alianças de dois tipos: entre os membros mais diretamente envolvidos em uma determinada rede e entre redes de posições próximas, digamos, nas intersecções entre-redes (ou entre membros de redes). Esse olhar de dentro traz, de um lado, a riqueza potencial dos processos de aceitação da diversidade. De outro, a preocupação com a intolerância e com formas de exclusão da diferença que poderiam levar ao retorno à ortodoxia – ao fundamentalismo teórico-metodológico e intolerância quanto à heterodoxia.

Olhando para fora, para as relações entre psicologia social de vários matizes e seus vizinhos - como, por exemplo, a psicologia cognitiva e a evolucionista - vemos que a situação é outra. Vemos, por exemplo, que muitas dessas subdisciplinas vivem ainda a certeza do método experimental. Darei dois exemplos, ambos referentes a debates publicados em The Psychologist, órgão oficial da Associação Britânica de Psicologia.

O primeiro exemplo provém de um debate sobre pesquisa em memória que tem como artigo focal um texto de Edwards, Potter e Middleton, do grupo de psicologia discursiva de Loughborough, Inglaterra. Publicado em 1992, o texto apresentava a proposta teórica do estudo discursivo da memória. Debateram o texto nove comentaristas, a maioria proveniente de perspectivas cognitivistas de estudo da memória.

Alguns dos comentaristas buscaram dialogar com a proposta do grupo de Loughborough, considerando possível a complementaridade das abordagens; os comentários de outros – sete dos nove debatedores – transpiraram irritação diante da proposta discursiva. Qual a fonte da irritação? O óbvio desprezo pelos modos instituídos de fazer ciência. Um exemplo desta postura pode ser identificado nas observações feitas por Mahzarin Barraji, debatendo Potter:

As hipóteses sobre fenômenos psicológicos podem derivar de qualquer fonte (...) Mas os testes de hipótese têm que proceder de forma diferente. Se você joga sua sorte nos empiricistas do século dezessete e sente prazer em trucidar os racionalistas, então o estudo da memória no século vinte impõe um critério simples para determinar a verdade de uma hipótese: observação sistemática e controlada passível de prover resultados replicáveis. Se a análise de discurso é um tipo de análise de conteúdo(...) pode prover dados úteis sobre a qualidade das histórias geradas pelas pessoas – podemos até contar o número de vezes que o sujeito menciona espontaneamente vida ou morte, por exemplo. Mas nada pode dizer sobre memória. Não tendo controle sobre input, nada pode dizer sobre output.

Obviamente, o propósito do exemplo que dei é mostrar que, na atual conjuntura, os pressupostos relacionados com método científico e testes de hipótese estão muitíssimo presentes sendo talvez hegemônicos (ao menos na hegemônica vertente anglo-saxã de psicologia social).

Tendo em vista que esses exemplos provêm de debate publicado em 1992, cabe questionar se as coisas não teriam mudado desde então. Vejamos, assim, outro debate, na mesma revista, publicado em 2001. Desta vez, quem está na “cadeira quente” é a psicologia evolucionária. O artigo que serve de foco para o debate é de autoria de John Archer da Universidade de Lancashire Central, na Inglaterra. O autor busca situar os estudos de comportamento no enquadre neodarwinista e argumentar que tais estudos trazem duas contribuições para a psicologia: provêem especulações informadas sobre as origens evolucionárias do comportamento humano e geram hipóteses novas e passíveis de teste. Há cinco debatedores, três dos quais arregimentados entre simpatizantes desta abordagem. Lembrem-se que no caso anterior, a maioria dos nove debatedores era proveniente da perspectiva experimental, ou seja, do mainstream da pesquisa psicológica.

Os dois debatedores hostis – palavra usada por Archer em sua réplica – discutiam os problemas relacionados às predições derivadas da psicologia evolucionária, sobretudo por causa da complexidade dos comportamentos em pauta, muitos deles relacionados com sexo, violência e comportamentos egoístas (autocentrados). Tais comentários se pautavam em questões culturais e éticas. São argumentos expressos em termos de diversidade e complexidades culturais e que pontuam as implicações éticas das conclusões evolucionárias. A réplica de Archer desqualifica essas posturas, apontando para a diferença entre ideologia ou crenças e o método científico. Pergunta por que as hipóteses evolucionárias haveriam de gerar controvérsia e responde:

O teste de hipótese é, afinal de contas, central ao método científico. Quem poderia discordar disto? A resposta é que são aqueles que vêm a pesquisa científica como subserviente às crenças ideológicas. Ao contrário das crenças políticas ou religiosas, a pesquisa científica envolve maneiras de decidir entre explicações concorrentes. Busca ser objetiva, aberta e justificável. Mas, como a ciência está localizada no mundo social, está sujeita a pressões sociais derivadas dessas crenças políticas e religiosas. A história traz exemplos de supressão de descobertas e teorias consideradas inaceitáveis, mas influências mais sutis operam todo o tempo, no mesmo nas democracias liberais. (Archer, 2001, p.430)

Assim, os ataques (pois é assim que os dois debatedores dissidentes são descritos) à qualidade científica da psicologia evolucionária são ressignificados como oposições políticas. Diz Archer que “a real objeção é que a psicologia evolucionária provê uma visão de comportamento humano que está em contradição com o pensamento político progressista” (Archer, 2001, p.431).

Dois pesos, duas medidas e um diálogo impossibilitado pela oposição entre política – agendas essencialmente ideológicas – e ciência – um modo racional de tomada de decisão, por meio do procedimento de teste de hipótese que existe para além do caótico mundo das crenças e ideologias! A ciência seria, então, a guardiã da verdade que, como as figuras de proa das frágeis naus que desbravaram mares nunca dantes navegados na época dos descobrimentos, enfrenta as águas turbulentas das relações humanas.

Inserindo minha reflexão firmemente na postura construcionista sobre a natureza do conhecimento, creio que esse método certeiro é também uma construção social. Uma convenção aceita desde Galileu, há poucos séculos, portanto, tendo em vista os muitos séculos anteriores em que as pessoas propuseram problemas e meios de resolvê-los. Trato-o, como o fazem Tomás Ibáñez e outros tantos psicólogos sociais desses tempos labirínticos, como uma construção humana, produto das contingências históricas e culturais do mundo em que habitamos.

SOBRE A REFLEXÃO CONSTRUCIONISTA

Passando para a segunda parte de minha argumentação, cabe perguntar em que contribuiu a reflexão construcionista para o debate teórico- metodológico. Sendo o próprio construcionismo diverso, pautado apenas pelo compartilhamento da atitude crítica diante do que a convivência, o hábito e os processos de institucionalização tornaram essencializados, escolhi focalizar dois dentre os muitos posicionamentos construcionistas frente às questões teóricas e metodológicas da psicologia social:

a) no plano teórico, destaco, como contribuição,

a possibilidade de pensar os fenômenos psicológicos para

além da perspectiva mentalista de nossas teorias tradicionais;

b) no plano metodológico, a possibilidade de pensar os métodos

como linguagens sociais, invertendo assim a discussão e tomando

por foco os usos que são feitos de métodos e dos resultados

das pesquisas por eles norteados.

QUANTO À PERSPECTIVA MENTALISTA

É comum a afirmação: o construcionismo matou o sujeito. Não sei se é uma afirmação maliciosa ou meramente desconhecimento das reflexões construcionistas sobre a pessoa. Sujeito não é certamente uma categoria compatível com a postura construcionista: incorpora-se, nesta categoria, uma dualidade inconveniente entre sujeito e objeto; uma reificação desnecessária das pessoas e uma essencialização problemática do self.

Como outros que namoram, “ficam” ou têm um caso com o construcionismo, batalho para pensar em processos de pessoalidade que sejam intrinsecamente sociais. Trago para esta reflexão a posição de um filósofo e psicólogo social inglês, Rom Harré (1998). Esta escolha se deve não só ao fato de usar seu belo livro – O self singular: uma introdução à psicologia da pessoalidade – em cursos sobre a construção discursiva do self, ministrados na PUC de São Paulo, mas também por causa de uma breve passagem desta obra em que ele traça um paralelo entre a psicologia e a física para pontuar a natureza da entidade básica do estudo de cada uma delas. É pela ontologia, portanto, que Harré traça tal paralelo. Um paralelo feito, sobretudo, para argumentar a favor de uma noção de pessoa centrada em poderes, habilidades e disposições e que abre mão de entidades essencialistas.

Nesta psicologia da pessoalidade, as entidades básicas são pessoas que têm disposições, capacidades e habilidades. Essas capacidades e habilidades não estão ancoradas em camadas psicológicas não-observáveis; ancoram-se apenas na neurofisiologia de nossos corpos. Para Harré, tal como as entidades que se movem nos campos de força da física, a pessoa não tem outros atributos psicológicos além do poder para produzir fenômenos psicológicos no fluxo de suas ações privadas e públicas. No quadro teórico que busca desenvolver, os selves são uma mistura de atributos do fluxo de ação, gerados no exercício de poderes pessoais em interação com as capacidades de outros que estão igualmente engajados na produção de fenômenos psicológicos a partir de seus próprios pontos de vista.

Não há lugar, neste quadro teórico, para questões sobre a origem ou as fundações desses poderes e capacidades, para além do sentido histórico das oportunidades que levam uma pessoa a ter certas habilidades ou certos grupos a valorizarem algumas habilidades e treinarem suas crianças para desempenhá-las.

Para Harré, devemos resistir à tentação de buscar as bases da psicologia em algo que seja ocorrente, plenamente observável no aqui e agora e ainda constante no espaço e tempo. Devemos resistir, até porque são demandas irreconciliáveis. O que é ocorrente é efêmero. Apenas poderes e disposições podem ser pantemporais e mais ou menos invariantes nas situações multifacetadas da vida cotidiana.

É claro que disposições e poderes estão sedimentados em corpos e órgãos, mas esses são apenas instrumentos para a ação individual e coletiva. A ilusão da existência de um domínio mental vem da tendência a classificar partes do corpo que usamos como instrumentos, pela função psicológica que pensamos que eles desempenham.

Nesta perspectiva, as diversas maneiras em que nossas identidades e singularidades como seres sociais se manifestam, para nós e para os outros, são tramas complexas de disposições e poderes que se tornam discerníveis no fluxo da ação. Dessa forma, na proposta de Harré, a psicologia da pessoalidade buscaria padrões de semelhanças e diferenças no que as pessoas produzem no exercício de suas habilidades psicológicas. E as ferramentas para isso são lingüísticas: contamos, sobretudo, com uma gramática de pronomes.

Embora enfatize a fluidez das características e habilidades cujo exercício demarca a singularidade desses selves, situando sua perspectiva teórica no âmbito das reflexões construcionistas, Harré protege-se de potenciais acusações de relativismo, a que toda postura construcionista se expõe, defendendo duas teses. Primeiramente, alertando que as características, poderes e habilidades psicológicas típicas dos seres humanos, embora adquiridas na interação com outros seres humanos, têm sua base na etologia humana. A base etológica própria à espécie humana define, em certa medida, o que a pessoa pode vir a ser; já a natureza cultural dos processos, por meio dos quais nos tornamos quem somos, define a diversidade de selves possíveis.

Em segundo lugar, a base essencialmente lingüística das práticas humanas impõe também uma medida de universalidade, tendo em vista que há um conjunto de condições materiais, corporificadas – inclusive genéticas –, que tornam a linguagem possível. Mas a semântica, sintaxe e outros sistemas simbólicos de expressão são essencialmente produtos de culturas locais que trazem para esse cenário a marca da diversidade.

QUANTO AOS MÉTODOS COMO LINGUAGEM SOCIAL

Se nossas habilidades, capacidades, poderes trazem a marca da cultura e se expressam como linguagem situada em práticas sociais, o que aconteceria se, em vez de sermos seduzidos pela contraposição de posicionamentos no debate metodológico, realocássemos a questão na esfera da pragmática da linguagem? Tomando os diferentes métodos que usamos como linguagens sociais, a atenção se volta aos usos a que servem esses discursos no contexto de interações complexas que demarcam o jogo da ciência. Propomos que se pergunte:

1. Que usos são feitos dos métodos e dos resultados que eles legitimam?

2.O que acontece quando tomamos os discursos sobre métodos na psicologia social como “linguagens sociais”, ou seja, como formas de falar que são próprias de um grupo específico de psicólogos – os psicólogos sociais – que fazem parte de um campo concorrencial (a psicologia) que por sua vez está inserido em outro campo concorrencial mais amplo que denominamos “ciência”?

Consideremos primeiramente os usos que são feitos dos métodos, tomando como exemplo a interessante relação entre classificação - uma atividade essencialmente qualitativa - e sua transposição para a linguagem dos números. Boa parte de nossa atividade em pesquisa está presa a processos de categorização que têm sido o foco da psicologia cognitiva, seja na perspectiva do processamento de informação ou no enquadre psicossocial do estudo das relações interpessoais (como nas teorizações de Tajfel, 1981). Entretanto, ao passar do foco da teorização sobre processos psicológicos para as estratégias de análise de dados, muitas vezes nos esquecemos das bases sócio-corpóreas (como na psicologia cognitiva) ou psicossociais de nossas categorizações.

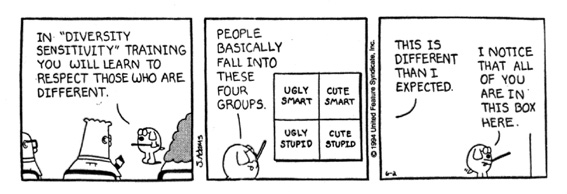

A história em quadrinhos de Dilbert (Figura 1) realizando uma oficina de treinamento de sensibilização à diversidade, oferece uma ilustração divertida, mas contundente, das bases qualitativas de nossos processos de categorização e os usos que fazemos deles. Uso um cartoon para este fim para pontuar também que, muitas vezes, o humor possibilita romper com o instituído sem atrair sanções, criando ricas oportunidades para a reflexão crítica e ressignificação de nossos pressupostos. (2)

Assim, é edificante lembrar, como mostra Dilbert, que grande parte do esforço analítico quando lidamos com fenômenos psicossociais – até mesmo quando os estamos supostamente “medindo” – tem como base um processo de classificação de caráter notoriamente discursivo. As categorias funcionam como repertórios interpretativos. Têm o mesmo estatuto dos demais termos, inscrições, lugares-comuns e figuras de linguagem que demarcam o rol de possibilidades da construção de sentidos que denominamos de repertórios interpretativos (Potter; Wetherell, apud Spink, 1999).

Mesmo assim, tais categorias são freqüentemente transformadas em números que têm o potencial de naturalizar associações que nada mais são que construções sociais. Por exemplo, Edna Roland está desenvolvendo uma pesquisa para sua Tese de Doutorado sobre as classificações de cor no Censo Demográfico conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este estudo focaliza a recente tentativa de modificar as categorias para uso no Censo 2000. Com esse intuito, se fez uma pesquisa com uma amostra solicitando que as pessoas autoclassificassem sua cor/raça.

Os resultados mostraram que os nomes da cor são tão variados que mudar as atuais categorias só complicaria o processo analítico estatístico. Para o movimento negro interessava mudar, porque possibilitaria desvelar os processos de discriminação racial no Brasil e suas conseqüências para a qualidade de vida da população negra (baixa educação, indicadores de problemas de saúde, empregabilidade etc.). Mas, ao contrário das expectativas, o número de pessoas negras diminuiu nesta experiência de autoclassificação, um possível indicador dos conhecidos processos de “ branqueamento”.

Este é um exemplo do “uso político” potencial das classificações transmutadas em indicadores numéricos. Mas há também um “uso retórico” de indicadores quantitativos.

Há uma interessante pesquisa realizada por Jonathan Potter e Margareth Wetherell (1991) sobre as práticas de quantificação em documentários da televisão que enfoca o uso de “quantidade” para argumentar contra e a favor da doação de dinheiro para a pesquisa sobre câncer. O corpus de material incluía o documentário exibido na televisão, entrevistas com produtores e filmagem em vídeo das discussões sobre o roteiro final do documentário.

Para a análise, Potter e Wetherell selecionaram uma passagem bastante controversa do documentário, na qual o presidente da ONG responsável pelo fund raising buscava argumentar que as pesquisas assim financiadas haviam obtido bastante sucesso na cura do câncer. Esse argumento contrastava com os dados apresentados pelo comentarista que apontavam pouco progresso na cura do câncer considerando o enorme investimento em pesquisa.

Comentarista: (pergunta se os resultados em termos

de cura justificam as doações para a pesquisa sobre o câncer)

Dr. Kemp (presidente da campanha): O prognóstico de sofrimento

individual em face de um número de tipos de câncer foi totalmente

revolucionado. Quero dizer, por exemplo, crianças sofrendo de leucemia

aguda – antigamente elas tinham sorte se viviam seis meses; hoje

mais da metade das crianças com leucemia são curadas. E

o mesmo se aplica a um número de outros cânceres –

doença de Hodgkins em pessoas jovens, tumores testiculares em homens

jovens, e todos sabemos do sucesso de Bob Champion.

Comentarista: Mas estes três tipos curáveis estão

entre os cânceres mais raros – eles representam cerca de 1%

de um quarto de milhão de casos de câncer diagnosticados

a cada ano. A maioria das mortes é causada por um número

muito pequeno de cânceres muito comuns.

(Potter; Wetherell, 1991, p. 10)

Os autores usam esse pequeno exemplo de “variação” na fala do comentarista para ilustrar certos aspectos da construção retórica do discurso. Sugerem que a quantidade relacional (um por cento) foi usada para enfatizar a pequenez do sucesso, ao passo que a quantidade absoluta (um quarto de milhão) foi utilizada para sugerir grandeza. O uso combinado dos dois tipos de quantidade fornecia o contraste necessário para caracterizar a empreitada da ONG como fracasso.

Os exemplos anteriores focalizam os usos dos números, seja na vertente do mascaramento das bases qualitativas de muitas quantificações, seja no efeito retórico do uso que fazemos das quantificações.

Já a pesquisa qualitativa se presta a diferentes coisas.

Pesquisando a literatura sobre risco-aventura - temática que venho estudando já há alguns anos (ver, por exemplo, Spink, 2001) -, tive acesso a duas pesquisas sobre um mesmo assunto: rafting em corredeiras. Os dois estudos usaram uma metodologia de tipo etnográfico que implicou na observação participante, por intermédio da experiência direta dessa modalidade de esporte radical. As duas são belos exemplos de estudos de campo que tinham como objetivo entender os esportes radicais em uma perspectiva de consumo incentivado pela indústria do lazer. Entretanto, com base em dados qualitativos complexos, geraram análises muito distintas.

Uma (Arnould; Price, 1993) aproximava-se mais dos estudos culturais que buscavam situar os fatores sociais e os componentes da experiência propriamente dita, incluindo os aspectos específicos da aventura de vários dias seguindo rio abaixo que sustenta a cultura da “magia do rio”. O segundo estudo (Holyfield, 1999) focalizava a experiência da própria pesquisadora como “iniciante” em rafting, procurando identificar as práticas específicas utilizadas pelos monitores, no afã de socializar os clientes nesta modalidade de canoagem, garantindo emoção e, ao mesmo tempo, segurança.

São estudos muito competentes que, embora utilizem

procedimentos de pesquisa semelhantes, nos falam de tradições

de pesquisa muito distintas – uma presa aos estudos de marketing

e consumo, e a outra, à psicologia social.

Isso me leva a questionar:

- Será que as diferentes formas de expressar nossa compreensão

dos fenômenos sociais não são formas de adequação

a diferentes culturas disciplinares?

- Será que, como tal, não falam de coisas distintas e fazem

coisas diversas? - Será que não seria o caso de pensar os

métodos como linguagem social?

Seguindo Bakhtin (1994), chamamos de “linguagens sociais” os discursos que são peculiares a um estrato específico de uma sociedade, em um determinado sistema e em uma determinada época. Essas linguagens, veiculadas por meio de processos de socialização, definem as possibilidades de comunicação e de produção coletiva de sentidos.

Como toda linguagem social, “a linguagem dos métodos” tem funções identitárias que geram jogos de posicionamentos e processos de defesa identitária. E, como todo processo de defesa identitária, também os métodos, vistos como linguagens sociais, têm funções estratégicas no jogo concorrencial entre as diversas correntes da psicologia social, desta com os demais domínios da psicologia e desta com o campo científico.

Para entender a diversidade de métodos – e o debate que geram – nessa perspectiva lingüística, proponho que é preciso adotar uma postura reflexiva e crítica sobre nossas formas de falar sobre o mundo, incluindo aí aquilo que chamamos metodologia.

Esta proposta tem duas implicações:

1. A exemplo das novas correntes da sociologia da ciência –

se busque entender como os psicólogos sociais constroem seus textos

de modo a pleitear legitimidade. Isso implica analisar as justificativas

metodológicas e as discussões de resultados como práticas

discursivas que estão situadas em seus contextos de produção.

Obviamente, esses contextos incluem: os processos de socialização

em pesquisa, os autores que são chamados para legitimar as decisões

metodológicas e as regras e culturas específicas dos veículos

de divulgação.

2. Que se comece a analisar quais os usos a que se prestam os debates metodológicos, especialmente as funções que servem para: a) incluir/excluir pessoas das instâncias que concedem verbas; b) defender hegemonias e c) parafraseando Richard Rorty (1994), fazer com que a conversação deixe de fluir e a disciplina entre em processo de estagnação.

NOTAS

*Professora Titular, Programa de Pós-Graduação em

Psicologia Social, PUCSP.

1 Este texto integra reflexões feitas em dois eventos: no XI Encontro

Nacional da ABRAPSO, realizado em Florianópolis em novembro de

2001 ( Mesa Redonda Questões Teóricas e Metodológicas

em Psicologia social) e no XXVIII Congresso Interamericano de Psicologia,

realizado em Santiago, Chile, em julho de 2001 (simpósio Algunas

preguntas sobre la construcción del conocimiento em Psicologia

hoy).

2 Esta reflexão sobre o papel do cartunista consta de texto ainda

inédito de Peter Spink, intitulado políticas públicas

y prácticas públicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCHER, J. Evolving theories of behaviour. The Psychologist.

Leicester, UK, v.14, n.8, p.414-419, 2001.

ARNOULD, E. J.; PRICE, L. L. River magic: extraordinary experience

and extended service encounter. Journal of Consumer Research.

Chicago, USA, n.20, p.24-25, 1993.

BAKHTIN, M. The problem of speech genres. In: EMERSON, C.; HOLQUIST, M.

(Eds.), Speech genres and other late essays. Austin, Texas: University

of Texas Press, 1994. p.60-102.

EDWARDS, E.; POTTER, J.; MIDDLETON, D. Towards a discursive psychology

of remembering. The Psychologist. Leicester, UK. , v.15, n.10,

p. 441-446, 1992.

HARRÉ, R. The Singular self: an introduction to the psychology

of personhood. London: Sage, 1998.

HOLYFIELD, Lori. Manufacturing adventure: The buying and selling of emotions

Journal of Contemporary Ethnography. SAGE, v.28, n.1, p.3-32, 1999.

POTTER, J.; WETHERELL, M. (1991). Analyzing discourse. In: BRYMAN, A.

& BURGESS, R. (Eds). Analyzing qualitative data. London:

Routledge, 1991. p.1-33.

RORTY, R. A filosofia e o espelho da natureza. Rio de Janeiro:

Relume-Dumará, 1994.

SPINK, M. J. Práticas discursivas e produção

de sentidos no cotidiano: aproximações teórico

e metodológicas. São Paulo: Cortez, 1999.

______. Trópicos do discurso sobre o risco: risco-aventura como

metáfora na modernidade tardia. Cadernos de Saúde Pública.

Rio de Janeiro, RJ, v.17, n.6 , 17(6), p. 1277-1311, 2001.

TAJFEL, H. Human groups and social categories. Cambridge: Cambridge

University Press, 1981.

ABSTRACY

Considering the plurality of theoretical positions in social psychology and its implications for the diversity of research methods in the discipline, two issues are discussed. The first issue focuses on the methodological diversity as such and addresses the question: to what extent this diversity can generate tolerance and solidarity within the discipline? Or, in the opposite direction, to what extent it exacerbates conflicts of various types, encouraging entrenchment into fundamentalist postures and the defense of identitary positions with consequences of various kinds. The second issue has a more epistemological flavour and addresses some of the possible contributions of constructionism for social psychology, with emphasis on two among the many constructionist arguments about theory and method: a) in the theoretical arena, it highlights, as a contribution, the possibility of thinking about psychological phenomena beyond the mentalist perspective of our traditional theories; b) on the methodological arena, it discusses the possibility of thinking about methods as social languages, thus inverting the usual discussion and focusing on the uses that are made of methods and the research results thus achieved.

KEYWORDS

Research methods; Constructionism; Discursive practices

Recebido em: 18/03/02

Aceito para publicação em: 26/09/02

E ndereço eletrônico para correspondência: mjspink@pucsp.br